Aún no se había inventado la fotografía; pero aquel tipo, Velázquez, recogió el momento. Estábamos allí, engalanados como para el Corpus, y a lo lejos Breda estaba en llamas. La verdad es que nos habíamos ganado a pulso el asunto, después de ocho meses dale que te pego, tragando miseria en los parapetos; cavando trincheras, zapa va y zapa viene, con los holandeses haciendo salidas y acuchillándonos en cuanto cerrábamos un ojo. Pero allá ondeaba, en el campanario, el lienzo blanco, grande como una sábana. Al final les habíamos roto el espinazo.

Nos alinearon en el centro, capitanes delante, guardia de piqueros y mosquetes a la derecha, más o menos en orden, aupándonos sobre la punta de los pies para verle la jeta a los holandeses. El capitán Urbieta nos puso en las filas delanteras a los que teníamos la ropa menos harapienta, empeñado como estaba en que impresionásemos al enemigo con nuestra marcial apariencia. La revista de la mañana había sido un calvario: diez azotes por cada falta de aseo y descuido en la vestimenta. Como dijo Antonio Muñoz, mi paisano, para qué puñetas queremos impresionarlos más, capitán, después de que los hemos fastidiado así de bien, que hasta se rinden, los herejes. Si eso no es impresionar a esos hideputas, que baje Cristo y lo vea. Y Urbieta, la mano en el pomo de la espada, mordiéndose el bigote para mantenerse serio, recetando cinco latigazos y medio rancho para el pobre Antonio, por bocazas y por meter al hijo de Dios en estos lances.

El caso es que allí estábamos, en aquel cerro que se llamaba Vangaast o Vandaart o algo por el estilo, con una treintena de picas y otros tantos mosquetes como guardia de honor, con las banderas de los tercios y toda la parafernalia. El resto de las compañías en línea ladera abajo, la cruz de San Andrés desplegada sobre los morriones de nuestros piqueros, lanzas y más lanzas, y mosquetes, que era un gusto mirarlos hasta el llano donde estaba la artillería apuntando al valle y la ciudad. Y al fondo, difuminada y azul entre el humo de los incendios, con manchas de sol que iban y venían entre las motas grises de las fortificaciones y los edificios, Breda a nuestros pies.

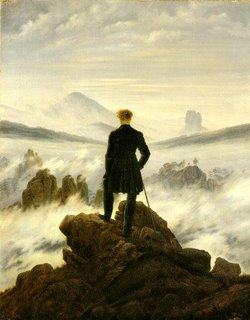

Sitúense ante el cuadro y miren a los holandeses, a la izquierda del lienzo. Observen sus caras. Habían subido la cuesta despacio, tomándose su tiempo, como si los que iban a rendirse fuéramos nosotros. Y Justino de Nassau endomingado como para una boda, bajándose del caballo con cara de asistir a su propio funeral, mirando alrededor como un sonámbulo, intentando digerir la humillación mientras procuraba mantener el porte digno. Al pobre diablo le temblaba la mano que sostenía la llave de la ciudad. Algunos de sus oficiales eran muy jóvenes, demasiado para emplearlos en negocio como la guerra, crecidos en campos fértiles, con llanuras y ríos y graneros bien abastecidos, comiendo caliente desde renacuajos. Burgueses cebados y con mucho que perder. Había uno de sus cachorros, rubio e imberbe, jovencito, con casaca blanca y manos de damisela que, aunque destocado por el protocolo, miraba con desprecio nuestras botas con remiendos, las barbas mal rapadas, nuestras caras de lobos flacos, peligrosos y arrogantes. Y hasta tal punto galleaba el mozo que mi capitán Urbieta, que tenía el genio vivo, empezó a retorcerse el mostacho y a acariciar el pomo de la espada, sugiriendo una sesión privada de esgrima. Un compañero del holandés captó el gesto y, poniendo la mano en el hombro del joven oficial, lo reconvino en voz baja hasta que éste bajó los ojos humillado y furioso, a punto de romper en lágrimas. Demasiado tierno, como casi todos ellos. Así les había ido la feria.

A la derecha estamos nosotros; mi lanza es la tercera por la izquierda. En torno sonaban redobles, cascos de cabalgaduras, capitanes dando órdenes como latigazos. Y allí, descabalgando, nuestro general, con media armadura negra rematada en oro, cuello de encaje y banda carmesí, el apunte de una sonrisa en los labios, Ambrosio Spínola, el viejo zorro. Con aire de circunstancias, pero disfrutando por dentro el espectáculo. Al fin y al cabo, aquélla era su fiesta.

Lo que son las cosas de la vida. Cuando la gente se para ante el cuadro, en el museo, son Spínola y el holandés, el jovencito imberbe y la plana mayor de nuestro general, quienes acaparan todas las miradas. Nosotros sólo somos el decorado, el telón de fondo de una escena en la que hasta el caballo de don Ambrosio, sus cuartos traseros, parece tener más importancia. Y sin embargo, allí en Breda como antes en Sagunto, Las Navas, Otumba o Pavía, o después en los Arapiles, Baler, Annual o Belchite, quienes en realidad hacíamos el trabajo duro éramos nosotros. Los nombres dan igual, porque durante siglos fuimos siempre los mismos: Antonio de Úbeda, Luis de Oñate, Álvaro de Valencia, Miguel de Jaca, Juan de Cartagena... Con la España que teníamos a la espalda, no había otra solución que huir hacia adelante. Por eso éramos, qué remedio, la mejor infantería del mundo. Secos y duros como la ingrata tierra que nos parió, hechos al hambre, al sufrimiento y la miseria. Crecidos sabiendo lo que cuesta un mendrugo de pan. Viendo al padre, y al abuelo, y a los hermanos mayores, dejarse las uñas en los terrones secos, regados con más sudor que agua. A la madre silenciosa y hosca, atizando el miserable fogón. Salidos de ocho siglos de acogotar moros o de acuchillarnos entre nosotros, crueles e inocentes a un tiempo, traídos y llevados a través del tiempo y de los libros de Historia so pretexto de tantas palabras huecas, de tantos mercachifles disfrazados de patriotas, de tantas banderas a cuánto la vara de paño de Tarrasa, de tantas fanfarrias compuestas por filarmónicos héroes de retaguardia. Fíjense en nosotros: siempre al fondo y muy atrás, perdidos, anónimos como siempre, como en todos los cuadros y todos los monumentos y todas las fotos de todas las guerras. Soldados sin rostro y sin nombre, carne de cañón, de bayoneta, de trinchera. La pobre, sudorosa y fiel infantería. Después, en los primeros planos y sobre los pedestales de las estatuas siempre aparecen otros: los Spínola que nunca se manchan el jubón, y que aún tienen humor y elegancia para decirle al holandés no, don Justino, faltaría más, no se incline. Estamos entre caballeros. El resto queda para nosotros: cruzar un río helado entre la niebla, en camisa para confundirnos con la nieve, la espada entre los dientes minados por el escorbuto. Levantarse y correr ladera arriba con la metralla zumbando por todas partes, porque al capitán, aunque es una mala bestia, nos da vergüenza dejarlo ir solo. Quedarte sin municiones en la Puerta del Carmen de Zaragoza y empalmar la navaja tarareando una jotica para tragarte el miedo, mientras los gabachos se acercan para el último asalto. Hacerse a la mar porque más vale honra sin barcos, dicen, en buques de madera ante los acorazados de acero yanquis. Morir de fiebre en la manigua, degollado en Monte Arruit por la ineptitud de espadones con charreteras. O cruzar el Ebro con diecisiete años mientras la artillería te da candela, el fusil en alto y el agua por la cintura, con los compañeros yéndose río abajo mientras en la orilla los generales y los políticos posan para los fotógrafos de la prensa extranjera.

Échenle un vistazo tranquilo al lienzo, sin prisas, e intenten reconocernos. Somos la humilde parcheada piel sobre la que redobla toda esa ilustre vitola de los generales y los reyes que posan de perfil para las monedas, los cuadros y la Historia. Y cuántas veces, en los últimos doscientos o trescientos años, no habremos visto ante nosotros, mirando con fijeza hacia el modesto rincón que ocupamos en el lienzo, un rostro de campesino, de esos arrugados y curtidos por el sol como cuero viejo. Un rostro parado ante el cuadro con aire tímido y paleto, dándole vueltas a la boina o el sombrero entre las manos nudosas, encallecidas, de uñas rotas. Los ojos de un hombre indiferente a la escena central del cuadro, buscando aquí atrás, en la modesta parte derecha de la composición, al fondo, bajo las lanzas, entre nosotros, una silueta confusa, familiar. Tal vez la de aquel hijo al que una vez acompañó un trecho por el sendero que conducía al pueblo, llevándole el hato de ropa o la maleta de cartón, liándole el primer cigarro. El hijo al que, ya parado en el último recodo, vio alejarse con su pelo al rape, las alpargatas y el traje de domingo, llamado a servir al rey. Hacia una guerra lejana e incomprensible de la que no habría de volver jamás. Fíjense en el cuadro de una maldita vez. Nosotros le dimos nombre y apenas se nos ve. Nos tapan, y no es casualidad, los generales, el caballo y la bandera.

Arturo Pérez-Reverte, El Semanal, 1992